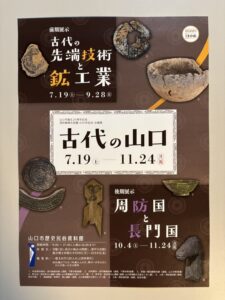

山口市歴史民俗資料館では、山口市誕生20周年・周防鋳銭司設置1200年記念として企画展「古代の山口」(会期:7月19日(土)~11月24日(月・休日))が開催されています。

前期展示「古代の先端技術と鉱工業」(7月19日(土)~9月28日(日))では、古代の金属や銭貨、土器などの生産と流通を中心に、出土品などの展示により紹介されています。

古代(飛鳥・奈良・平安時代)の山口県域は周防国と長門国からなり、それぞれに国府などの役所や寺院などが置かれました。

長登銅山(美祢市)で産出された銅は、8世紀には東大寺の大仏造立に使用されました。さらに遡って7世紀前半には、朝鮮半島からの技術者が関わって銅生産が始まっていた可能性を示す国秀遺跡(美祢市)もあります。

銭貨鋳造所として長門鋳銭使(下関市)や周防鋳銭司(山口市)が設置され、周防国で産出した銅を使って銭貨を生産していました。

古代の山口県域は焼き物の生産地としても有名で、陶窯跡群(山口市・小郡から陶地域にかけて)などで生産された須恵器が展示されています。

平安時代に国内製品としては最高級品だった「緑釉陶器」も長門・周防で生産され、各地に運ばれました。

江泊瓦窯跡(防府市)では瓦が生産され、京都の東寺にも運ばれています。

この展示から、古代の山口が先進鉱工業地帯だったことを知ることができます。

後期展示「周防国と長門国」(10月4日(土)~11月24日(月・休日))では、官衙(役所)とそれを取り巻く当時の様子について紹介され、周防国府跡(防府市)で出土した「人形」や「土馬」も展示されます。県内各地の遺跡・遺物が紹介される機会ですので、ぜひご覧ください。